تواصلت 85 سنة وقادها أجلّاء الصحابة والتابعين ودعمها اثنان من الأئمة الأربعة.. ثورات المحدّثين لمواجهة الطغيان والعدوان

آخر تحديث: 2/12/2024

11:20 ص (توقيت مكة)

“قاتلوهم على جَوْرهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة”؛ جاء هذا البيان الثوري من الإمام عامر بن شراحيل الشَّعبي (ت 106هـ/725م)، في ثورة القُرّاء التي امتدت لخمسة أعوام بهدف خلع عبد الملك بن مروان (ت 86هـ/706م) وواليه الحَجّاج بن يوسف الثقفي (ت 95هـ/715م).

البعض قد يستغرب ربط المحدِّثين بالثورة، نظراً لمقارنات غير دقيقة مع بعض الفقهاء المعاصرين. يعتقد الكثيرون أن تيار “أهل الحديث” يمتاز بالخضوع للسلطة، ولكن الأقدمين كانوا يرون الأمور بشكل مختلف. الحسن البصري (ت 110هـ/729م) وسفيان بن عُيَيْنَة (ت 198هـ/814م) كانوا يرون “الإمام الجائر” كمن لا غيبة له.

تناقش المقالة دور المحدِّثين عبر التاريخ، حيث أظهروا شجاعةً وثباتاً، وأصبحوا في طليعة الحراك الثوري السياسي، بقيادة الصحابة والتابعين وبمساندة من الأئمة مثل مالك بن أنس (ت 179هـ/795م) وأبو حنيفة (ت 150هـ/768م).

تهدف المقالة إلى تصحيح الصورة النمطية عن المحدِّثين، وإبراز دورهم في الثورة والإصلاح خلال التاريخ الإسلامي المبكر، حيث لم يكن التيار الثوري دخيلًا على الفكر الإسلامي، بل كان جزءًا أصيلًا منه، رغم الضغوط والمضار التي حاولت تقييده.

منذ تلك الفترة، تكوّن تياران داخل أوساط العلماء: تيار الثورة وتيار الإصلاح. هذه التيارات اشتركت في التعامل مع الحاكم الظالم بطرق مختلفة، ولكن ما كان واضحاً هو التأثير المستمر لهذه الثورات رغم الهزائم.

دور العلماء في المعارضة السياسية

اتفقت معظم الثورات العلمائية على تحريم الخروج المسلّح على الحكام، مع الحفاظ على الروح الثورية المحملة بالاحتجاج داخل الجماعة العلمائية فيما يمكن تسميته “المعارضة السلبية” للسلطة السياسية. كانت هذه المعارضة تتجلى في ابتعاد العلماء عن السلطة ورفض التفاعل معها.

امتنع الكثيرون من “أهل الحديث” عن قبول المناصب السياسية وهدايا الحكام، عُرف عنهم الزهد والورع ورفض الشهرة، وكثرة النقود للأوضاع الاجتماعية والسياسية. كان كل هذا بدافع الحفاظ على الاستقلالية وتأكيد مبدأ العدالة، والذي كان شرطًا لقبول رواية الحديث النبوي. بعض العلماء والمحدثين تخلوا عن أحاديث لبعض الرواة المشهورين بسبب مشاركتهم في السلطة.

على الرغم من أن هذه المواقف كانت سلمية، لكنها حملت روح المعارضة والاحتجاج، دعماً للقيم السياسية الإسلامية العليا. هذه المواقف كانت سببًا في إلتفاف الناس حول هؤلاء المحدثين واعتبارهم قدوات للأمة وقادة اجتماعيين بارزين.

تناول هذه المقالة نماذج ثورية مبكرة قادتها كبار أئمة “أهل الحديث”. ورغم الهزائم التي منيت بها لأسباب ظرفية، تركت بصماتها العميقة في هذا التيار العلمي الراسخ في ضمائر الأمة.

عوامل مؤطرة

لم يكن السلف على موقف واحد تجاه الحكام الظالمين؛ إذ اختلفت آراؤهم بشأن الخروج على الحاكم بالسيف، لكن الأغلبية اتجهت لتحريم الخروج المسلح، مع الاستمرار في إنكار الظلم ومعارضته بطرق أخرى.

لدى أهل الحديث تاريخ من المعارضة السياسية للحكام، سنحاول في هذه المقالة استعرض جوانب منها وبيان الأسباب الموضوعية التي جعلت “أهل الحديث” بعيدين عن السلطان أو يقفون على يساره إن صح التعبير.

أول العوامل التي أبعدت المحدّثين عن السلطة هو مبدأ “النقد” الذي قامت عليه أصول علم الحديث، فغايته كما أُشير في كتب مصطلح الحديث هي “تمييز الصحيح من السقيم من الحديث”.

هذه الغاية تتحقق فقط لمن يملك روحاً نقدية عالية لتناول الرجال والأسانيد والمتون، متجاوزاً بذلك الأدبيات الإسلامية التقليدية، إلى ضرورة تبيان أحوال الرواة؛ ما يعزز ملكة نقدية فطرية له ويشجعه على الجهر بالحق أمام المخطئين.

من الأسباب الأخرى التي أبعدت المحدّثين عن السلطان اعتقادهم بأن القرب من السلطان يُقوّض العدالة، التي هي شرط أساسي لتوثيق الراوي. فالمال المشبوه الذي يتلقاه القريب من السلطان يؤثر في استقلالية العلماء في الرأي والفتوى والموقف.

لذا كانت كتب الجرح والتعديل مليئة بذم من أخذ “جوائز السلطان” أو من تقرب منه أو شارك في “عمل السلطان”.

معارضة مبكرة

ومن النماذج المبكرة لجنوح حمَلَة الحديث إلى انتقاد السلطة…

رابط المصدر:

رابط المصدر

السياسة وأصوات الحق: تراجم محدّثي الصحابة ومواقفهم الشجاعة

اشتهرت تراجم محدّثي الصحابة بالدفاع عن الحق وإعلانهم له بكل جرأة أمام الحكام، كلما لاحظوا انحرافهم عن نهج الرسول الكريم ﷺ. إلا أننا في هذا المقال سنتفادى التطرق لأحداث ما يُعرف بـ”الفتنة الكبرى” التي حدثت في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان (ت 35هـ/656م).

أبو ذر الغفاري ومعارضة الذهب والفضة

من بين أشهر الصحابة الذين عرفوا بمعارضتهم السياسية قبل الفتنة الكبرى كان أبو ذر الغفاري (ت 32هـ/654م). حيث انتقد موقف عثمان بن عفان وواليه على الشام، معاوية بن أبي سفيان (ت 60هـ/681م)، فيما يتعلق بمسألة كنز الذهب والفضة. حيث جاء في صحيح البخاري، عن زيد بن وهب (ت 96هـ/716م)، أنه قال:

“مررتُ بالرَّبذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما الذي جاء بك هنا؟ فقال: كنت بالشأم واختلفت مع معاوية في تفسير آية الكنز، فقال: نزلت في أهل الكتاب، وقلت: بل فينا وفيهم. فكتب معاوية لعثمان يشكوني، فاستدعاني عثمان إلى المدينة، وعندما تجمهر الناس حولي، نصحني بالتنحي، فجعلت الربذة منزلي. ولو أنّ بلدانهم أمرت عبدًا حبشيًا علي، لسمعت وأطعت.”

مواقف مشابهة من الصحابة الآخرين

كذلك، اختلف أبو الدرداء (ت 32هـ/654م) مع معاوية بشأن بيع فقال: “من يعذرني من معاوية! أنا أُخبرُه عن رسول الله ﷺ ويُخبرُني برأيه، لا أُساكنُك بأرضٍ أنت بها”.

أما أبو هريرة (ت 59هـ/680م)، الذي كان أكثر الصحابة رواية للأحاديث، لم يكن على العكس من ما يُشيعه متأخرو الشيعة، بل أشار إلى اعتراضه على حكم بني أميّة لكنه أخفى ذلك بسبب خوفه. وروى البخاري أن أبا هريرة قال: “حفظتُ من رسول الله ﷺ وعاءيْن: أما أحدهما فبثثتُه، وأما الآخرُ فلو بثثتُه قُطعَ هذا البُلعوم”.

وشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) هذا الحديث قائلاً: “حمل العلماءُ الوعاءَ الذي لم يبثه على الأحاديث التي تُفصح عن أسماء أمراء السوء وأحوالهم، وكان أبو هريرة يخشى على نفسه منهم، كقوله: «أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»، مشيرًا إلى خلافة يزيد بن معاوية.”

ثورات الصحابة

ولعل ذروة معارضة الصحابة للسلطة كانت بقيادة الحسين بن عليّ (ت 61هـ/681م) ضد يزيد بن معاوية سنة 61هـ/682م، مما أدى إلى سلسلة من الثورات التي قادها العلماء امتدت عبر نحو 85 عامًا.

بعد ثورة الحسين، قاد الصحابي سليمان بن صُرَد الخزاعي “جيش التوابين” من العراق ضد ظلم بني أميّة سنة 64هـ/685م. كما واجه عبد الله بن الزبير مقاومة قوية ضد عبد الملك بن مروان وواليه الحجاج بن يوسف الثقفي.

ومن بين كبرى الثورات الساعية لإحداث تغيير بالقوة كانت ثورة أهل المدينة على يزيد بن معاوية في سنة 63هـ/684م.

ثورة الحَرَّة: إنكارًا للظلم ودفعًا للطغيان

انتهاكات فظيعة

أطلق على ثورة أهل المدينة اسم “ثورة الحَرَّة”، وكانت بقيادة عبد الله بن مطيع العَدَوي (ت 73هـ/693م) كأمير على المهاجرين، وعبد الله بن حنظلة الأنصاري (ت 63هـ/684م) كأمير على الأنصار. وقد شُهد وفد بقيادة ابن مطيع عليهم بأن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، كما ورد عن الإمام ابن كثير (ت 774هـ/1372م) في مؤلفه “البداية والنهاية”.

خلع أهل المدينة بيعة يزيد وبايعوا عبد الله بن مطيع عند منبر النبي ﷺ، حيث جعل المسجد مقره. وخرج مع هذا الأخير أغلب أهل المدينة لمواجهة جيش يزيد الآتي من الشام، وقد دفع رجالاتهم تضحيات جسام؛ إذ ذكر ابن كثير عن الإمام ابن شهاب الزهري (ت 124هـ/743م) أن عدد “القتلى يوم الحرّة بلغ سبعمئة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي، فضلاً عن عشرة آلاف من الأحرار والعبيد وغيرهم” ممن لم يُعرف.

بسبب فظائع واقعة الحرّة، ساءت علاقة محدّث المدينة وإمامها سعيد بن المسيب (ت 94هـ/714م) مع بني أميّة، وكان له مواقف شجاعة ضد حكمهم أثمنها الضرب القاسي الذي تعرض له حتى قارب الموت.

ومن أبرز قادة أهالي المدينة الذين قُتلوا في الأحداث: معقل بن سنان الأشجعي (ت 63هـ/684م)، الذي كان ذهبي يصفه في مؤلفه “سير أعلام النبلاء” بوجود “صحبة ورواية، حمل لواء أشجع يوم الفتح، ووفد على يزيد [بن معاوية] ورأى منه أمورًا منكرة، فغادر إلى المدينة وخلعه وكان من كبار أهل الحرّة”.

ومنهم عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري (ت 63هـ/684م)، الذي ذكر الإمام أبو نعيم الأصبهاني (ت 430هـ/1040م) أنه شهد بدرًا، وأفاد الذهبي بأنه “صاحب حديث الوضوء”. كذلك مسروق بن الأجدع الهمداني، الذي ترجم له الإمام محمد بن سعد الزُّهْري (ت 230هـ/845م) في مؤلفه “الطبقات”، وقال إن له “أحاديث صالحة”، ووصفه الذهبي بـ”الإمام القدوة العلَم”.

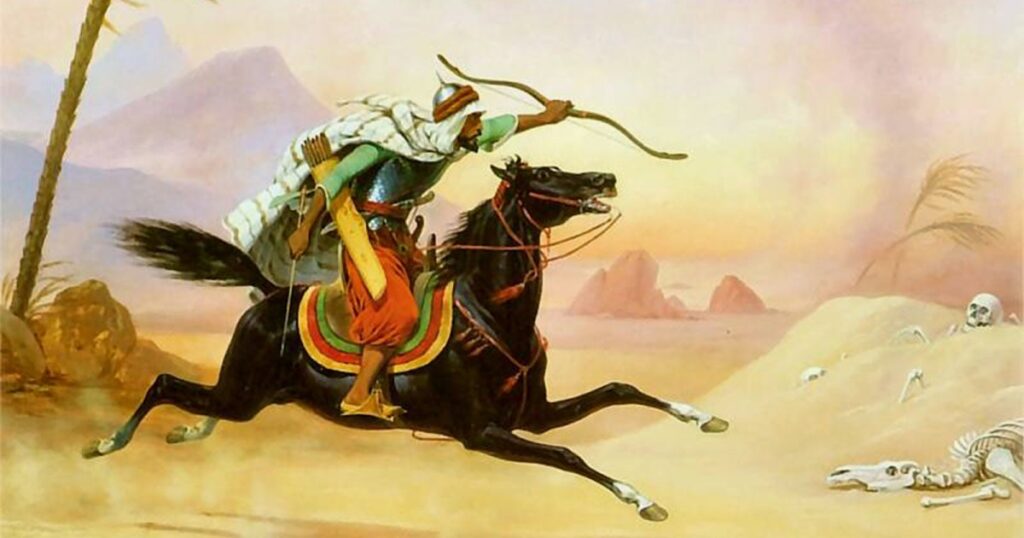

ثورة القرّاء

في زمن التابعين، شهدت الساحة العلمية ثورة مدهشة لأهل الحديث الذين أطلق عليهم “القراء”. لم تكن تخصصات الفقه والإقراء والتحديث منفصلة حينها، مما جعل معظم المشاركين في الثورة من المحدّثين والفقهاء والمقرئين.

انطلقت الثورة في العراق، تحديدًا في البصرة والكوفة، حيث انضم العديد من العلماء إلى القائد العسكري عبد الرحمن بن الأشعث الكِنْدي (ت 84هـ/704م) اعتراضًا على سلوك الحجاج ونائبه في العراق. أشارت المصادر إلى أنهم بايعوا على كتاب الله وسنة رسوله لخلع أئمة الضلالة، حيث قاد ابن الأشعث جيشًا مكونًا من ثلاث وثلاثين ألف فارس ومئة وعشرين ألف راجل، كما ذكر ابن كثير.

قال الإمام الذهبي في “سير أعلام النبلاء”: “شارك علماء وصلحاء لله في هذه الثورة بسبب ما ارتكبه الحجاج من ظلم وجبروت”. كما ذكر المؤرخ خليفة بن خياط أن عدد العلماء في الجيش بلغ خمسمئة من القرّاء، جاؤوا للقتال.

سيطر الثوار من العلماء على البصرة والكوفة وطردوا الإدارة الأموية بقيادة الحجاج، وكادوا أن ينتزعوا العراق بأكمله بعد أن زلزلوا الحكم الأموي من خلال سلسلة من المعارك التي انتصر فيها أهل العراق في أكثر الأحيان، كما ورد عن ابن كثير.

ثورة ابن الأشعث والمشاركة الفاعلة للصحابي أنس بن مالك

شارك الصحابي الجليل أنس بن مالك، المعروف بكثرة الرواية عن النبي ﷺ، في ثورة ابن الأشعث وهو في التسعين من عمره، تحديدًا في عام 93هـ/713م.

شجاعة الاستقلال

رافق أنس بن مالك في الثورة ابنه النضر بن أنس، بالإضافة إلى محمد بن سعد، ابن الصحابي الشهير سعد بن أبي وقاص، وهو من الرواة الذين وثّق البخاري ومسلم حديثهم. قال الذهبي عن محمد بن سعد في ‘سِيَر أعلام النبلاء’: “الإمام الثقة…، شارك في قيامة على الحجاج وأُسِر في معركة دير الجماجم حيث قُتِل على يد الحجاج”.

انضم للثائرين أيضاً أبو عبيدة بن مسعود، ابن الصحابي عبد الله بن مسعود، ومجاهد بن جبر، شيخ القراء وإمام المفسرين، والإمام الكبير عمرو بن دينار، الذي وُصف بأنه “شيخُ الحرم في زمانه” وفقاً لتاريخ الذهبي في ‘تاريخ الإسلام‘.

كما كان بينهم الإمام عامر بن شراحيل الشَّعبي والفقيه المشهور المحدث عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعن عبد الرحمن، ذكر الذهبي أنه “الإمام العلامة الحافظ”، وشدد على دوره في الثورة بجانب عبد الرحمن بن الأشعث.

ومن الأسماء البارزة أيضاً، الإمام سعيد بن جُبَير، الذي قتل على يد الحجاج في حادثة مشهورة. تعددت أسماء هؤلاء العلماء في كتب الحديث النبوي كالبخاري ومسلم وغيرهما، وتجسدت أدوارهم كشهداء في مواجهة الظلم.

تجلى شجاعتهم في ساحات المعركة من خلال مقولة قائد “القرّاء” جبل بن زحر: “قاتلوا عن دينكم ودنياكم”. وقد أوضح الشعبي: “قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء”.

الدوافع السياسية والاجتماعية

بينت هذه الثورة دور العلماء في مقاومة الظلم السياسي والاجتماعي. فقد اختتمت معركة دير الجماجم سنة 83هـ/703م سلسلة طويلة بدأت عام 81هـ/701م، وانتهاء ثورتهم بعد الهزيمة في دير الجماجم.

دعم للثورات

تركت هزيمة “دير الجماجم” أثراً كبيراً على فكرة مواجهة الظلم بالسيف، وبرزت بعدها فتاوى تحرّم الخروج على الحكام الجائرين وتبنّت مذهب “الجبريّة”.

رغم الهزائم المتكررة، استمر التزام العلماء بمبدأ المعارضة السياسية؛ عملًا بفريضة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، حتى لأولئك الذين فضلوا مصالحة الحكام.

إمام التابعين وتصالحه مع السلطة

الإمام ابن شهاب الزهري، الذي يعد إمام أهل الحديث في زمانه، ارتبط بعلاقات متصالحة مع الدولة الأموية رغم تاريخ عائلته المعادي لها. بمرور الوقت، وتحديدًا منذ أواخر عهد التابعين، اتجهت الأوضاع نحو المعارضة السياسية “السلمية”، إذا جاز التعبير، بدلاً من اللجوء إلى الثورات المسلحة. ومع ذلك، استمر بعض الفقهاء وأهل الحديث في تبني الرأي الأول، مثل الإمام أبو حنيفة النعمان (توفي 150هـ/768م)، الذي دعم ثورة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (توفي 122هـ/741م) في الكوفة ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (توفي 125هـ/744م).

دور الإمام زيد بن علي في التحديث

كان الإمام زيد فقيهاً ومحدثاً كبيراً، وكان من أوائل من سجّل معرفته بالسنة. وقد نقل المؤرخ الفقيه تقي الدين المقريزي (توفي 845هـ/1441م) في كتابه ‘المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار’ أن زيداً قال لأتباعه الثائرين: “والله ما خرجتُ ولا قمت مقامي هذا حتى قرأت القرآن، وأتقنت الفرائض، وأحكمت السُّنَن والآداب، وعرفت التأويل كما عرفت التنزيل…”.

وقد تخلل تراث زيد الحديثي في عدد من كتب السنة، حيث روى عنه الإمام الشافعي أحاديث في كتابه ‘مسند الشافعي‘، كما روى عنه الإمام أحمد بن حنبل في كتبه ‘المسند‘ و‘فضائل الصحابة‘ حديثًا عن موقف زيد من أبي بكر وعمر.

بالإضافة إلى الإمام أحمد، روى أيضًا الإمام ابن أبي شيبة في كتابه ‘المصنَّف‘، وكذلك أصحاب الكتب السُّنية الأربعة، كما يذكر الإمام جمال الدين المزي (توفي 742هـ/1341م) في كتابه ‘تهذيب الكمال‘، موضحًا أن زيداً روت له أسماء عديدة مثل أبو داود (توفي 275هـ/888م) والترمذي (توفي 279هـ/892م).

دعم الإمام أبو حنيفة للثورات

كان من أسباب دعم أبو حنيفة للثورة على هشام أن دعوة الإمام زيد كانت تستند إلى كتاب الله وسنة نبيه، وجهاد الظالمين، مما أكسبه تأييد الجماهير؛ حيث بايعه الآلاف وفقًا للمؤرخ عز الدين بن الأثير (توفي 630هـ/1233م) في كتابه ‘الكامل‘.

اشتراك جديد في النضال

بعد فشل ثورة زيد، دعم أبو حنيفة الثورة التي قادها الإمام المحدّث محمد بن عبد الله بن حسن المعروف بـ “النفس الزكية” (توفي 145هـ/763م) ضد حكم المنصور العباسي. وروى عن النبي ﷺ أن “سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه”.

في العصرين الأموي والعباسي، تعرض أبو حنيفة للضرب مرارًا لرفضه تولي القضاء، حيث رُفض طلب الخليفة المنصور له لتولي منصب القضاء، الأمر الذي أدى إلى تعرضه للضرب والحبس وفاته في السجن كما يروي الذهبي في كتاب ‘سِيَر أعلام النبلاء’.

أما الإمام مالك بن أنس (توفي 179هـ/795م)، صاحب المذهب المالكي ومُؤَلف ‘الموطّأ‘، فقد دعم ثورة الإمام النفس الزكية أيضاً. وقد كان يُحدّث…

رابط المصدر

كلمة الإمام مالك، “لا طلاق لمُكرَه”، ترتبط بحكاية الإكراه الذي تعرّض له الناس حين كانوا يُجبرون على بيعة المنصور العباسي عبر قسمهم بالطلاق بعدم خلع بيعتهم. ومن المعلوم أن البيعة بالإكراه لا تصح، مما يتيح لهم حقّ مبايعة الإمام “النفس الزكية” بصفة اختيارية.

اعتقل والي المدينة الإمام مالك نتيجة تمسكه بهذه الرؤية، وأمر بضربه حتى تخلعت كتفه وحُمل فاقداً للوعي. ومع ذلك، رفض الإمام التراجع عن موقفه حيث يُذكر له مقولته الشهيرة التي سُجلت في التاريخ كمثالٍ لضرورة معارضة العلماء للسلطة حال انحرافها: “ضُربت فيما ضُرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر وربيعة، ولا خير في من لا يُؤذى في هذا الأمر”، وفقًا للذهبي في كتاب ‘تاريخ الإسلام‘.

آراء ثورية

الإمام الشافعي (ت 204هـ) مؤسس المذهب الشافعي، مشهود له بحيازة “مسند الشافعي” الذي يضم الأحاديث المروية في كتبه. وقد استدعاه الخليفة الرشيد العباسي (ت 193هـ) من اليمن حوالي سنة 184هـ واحتجزه إثر إفادة وصلته بأنه يخطط للثورة عليهً، ما يعكس نزعته التحررية التي تكفل المعارضة السياسية السلمية.

لم تكن آراؤه الفقهية تُعتبر تهديداً للحكم حتى تبدأ المعارضة المسلحة، أما إذا حدث ذلك انتصاراً لمظلومية واضحة فإن الشافعي يوصي برد المظالم لا بقتالهم. إذا تركوا القتال لأي سبب كان، فلا يحق للدولة مُحاربتهم.

وضع الشافعي شروطاً صارمة لقتالهم مبيّنة في كتاب ‘الأم‘ حيث يُعدُّ حقهم المالي في بيت المال محفوظاً، كما أقرّ بشهادة من يعتقد صدقه من بينهم متأسياً بمنهج علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز.

على مدار القرن الأول من الهجرة، فضّل العلماء المقاومة المسلحة بدايةً، حتى تنوعت مواقفهم في القرن الثاني بين الموافقة على المقاومة المسلحة والاكتفاء بالمعارضة السلمية عبر الجهر بكلمة الحق. لم يكن من بينهم من برر أفعال الحكام الظالمين أو أفتى بجواز قتل المعارضين.

كان معظمهم متحفظاً من العلاقة مع الحُكّام، محذرين بعضها بعضاً من القرب منهم حتى ولو كان من باب النصح. لم يفضلوا تلقي أي جوائز منهم خشية أن تكون مُشوبة، كما يُروى عن الإمام المحدّث سفيان الثوري أنه عدّ القرب من السلطان عقوبة إلهية.

كان من المعروف أن بعض الأيمة والعلماء استبعدوا روايات من عرفوا بأنفسهم لمخالطتهم بالحُكّام، ومنهم سفيان بن عيينة، الذي اُعتبر أن مخالفته النفسية ترتبط بتورطه بأمور السلطان.

محنة وثبات

القرن الثالث الهجري، الذي يُعرف بالعصر الذهبي للسنّة، شهد تنقيحًا وتدوينًا شاملاً فهم به العلماء الصمود أمام التحديات.

تاريخ محنة أهل الحديث مع السلطة العباسية

اشتهر أهل الحديث بمواجهة السلطة الدينية والسياسية في زمن العباسيين، منتقدين “فتنة خلق القرآن” التي أصرّ خلفاء العباسيين على فرضها على المجتمع. بدأت هذه الفتنة في أواخر عهد الخليفة المأمون (ت 218هـ/833م) واستمرت بتصاعد خلال حكم المعتصم (ت 227هـ/842م) والواثق (ت 232هـ/847م)، وانتهت مع بداية عهد المتوكل (ت 247هـ/861م). ما يلفت النظر هو تصدر المعتزلة في تلك الحقبة لمشهد اضطهاد أهل الحديث، رغم أنهم كانوا ضحايا للاضطهاد سابقًا بفضل بعض علماء الحديث!

صمود الإمام أحمد بن حنبل وتضحيات أهل الحديث

تعرض أهل الحديث للاضطهاد والسجن، حيث صمد الإمام أحمد بن حنبل بشكل بارز وسط هذه المحنة، ورُويت عنه قصص كثيرة عن شجاعته. من أبرز القصص أيضًا هي قصة الإمام البُوَيْطِيُّ المصري، الذي نقل مكبلًا من مصر إلى العراق حيث توفي في السجن تاركًا رسالة صمود واضحة للأجيال اللاحقة.

دور أحمد بن نصر الخُزاعي

تصدى أحمد بن نصر الخُزاعي لهذا التحدي بإطلاقه حركة سياسية مسلحة لإسقاط الخليفة الواثق. ولكنه اُعتقل وقُتل بين يدي الخليفة المذكور. وقد وثق الخطيب البغدادي في ‘تاريخ بغداد’ أن الواثق ربما كان قد قتل الخُزاعي بنفسه، وأمر بقطع رأسه ووضعه معروضًا في بغداد.

موقف أهل الحديث من التضحية والنضال

رغم اختلاف أهل الحديث حول ضرورة الثورة بالسلاح ضد السلطان، إلا أنهم أيدوا تضحية الخزاعي. حيث وصفه أحمد بن حنبل بـ “الشجاع الكريم”، وأشاد به يحيى بن معين معتبرًا موته شهادة في سبيل الحق.

تحولات في مواقف أهل الحديث

شهد الموقف من التعامل مع السلطان تحولًا كبيرًا من الثورة المسلحة في القرن الأول الهجري إلى الميل للمعارضة السلمية في القرون اللاحقة، مع التأكيد على رفض الظلم وعدم دعمه. لكن هذا التاريخ يشهد بفجوة بين المواقف القديمة لأهل الحديث وما يعيشه بعض المتنسبين لهم في العصر الحاضر من تأييد للظلمة.